L’évolution de la couleur dans le portrait européen (1830-1920)

- Philippe Jaoui

- 1 janv. 2025

- 2 min de lecture

Entre 1830 et 1920, l’usage de la couleur dans le portrait européen a connu des transformations majeures, chaque courant explorant les potentialités de la palette chromatique pour traduire des visions artistiques uniques.

Les courants classiques du XIXe siècle, hérités du néoclassicisme, privilégient des palettes sobres et harmonieuses. Les tons pastel, les beiges, les roses délicats et les bleus clairs dominent, exprimant une esthétique de retenue et d’équilibre. Ces couleurs, souvent mêlées pour créer des dégradés subtils, visent à souligner la sérénité et la perfection formelle des portraits, tout en reflétant un idéal universel de beauté et de moralité.

Avec l’avènement du romantisme et du réalisme, une évolution se dessine. Eugène Delacroix, par exemple, introduit des contrastes plus marqués, jouant avec des rouges profonds, des bruns chauds et des verts émeraude pour intensifier l’émotion. Plus tard, le réalisme de Gustave Courbet s’appuie sur des couleurs terreuses, des ocres et des bruns, qui ancrent les portraits dans une représentation sincère et parfois crue de la condition humaine.

Les impressionnistes révolutionnent cette approche en élargissant la palette pour capturer les variations infinies de la lumière. Leurs œuvres se distinguent par l’utilisation de tons lumineux et vibrants : des jaunes éclatants, des bleus clairs et des roses délicats sont souvent juxtaposés à des ombres violettes et des reflets verdâtres. Édouard Manet et Berthe Morisot, par exemple, travaillent les contrastes subtils et les nuances douces pour rendre la vitalité des carnations humaines sous différents éclairages.

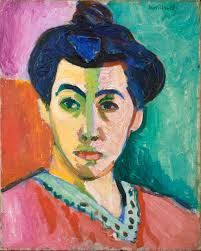

Le fauvisme, avec Henri Matisse et André Derain, pousse la couleur à ses extrêmes. Leur palette exubérante inclut des rouges intenses, des oranges brûlants, des verts acides et des bleus électriques. Ces couleurs, appliquées en larges aplats, se libèrent de toute contrainte réaliste pour exprimer une puissance émotionnelle immédiate et subjective.

Le cubisme, en revanche, adopte une palette plus restreinte, notamment dans sa phase analytique. Les gris, les beiges et les bruns dominent, permettant une exploration plus formelle de la structure et des volumes. Cependant, le cubisme synthétique réintroduit des teintes plus éclatantes, comme le rouge et le jaune, pour dynamiser les compositions fragmentées et guider l’œil à travers les multiples plans d’un portrait.

L’expressionnisme, enfin, utilise la couleur de manière viscérale et audacieuse. Des rouges violents, des noirs profonds et des jaunes acides dominent, traduisant des émotions intenses, souvent angoissées. Chez Egon Schiele, par exemple, les couleurs semblent écorchées, accentuant la vulnérabilité de ses modèles et la tension psychologique de ses portraits.

Chaque courant, à travers sa palette, illustre une quête différente : celle de l’harmonie, de l’émotion, de l’expérimentation ou de la vérité intérieure. La couleur, dans le portrait européen de 1830 à 1920, devient ainsi un langage complexe, où chaque teinte raconte une histoire unique sur l’âme humaine et son époque.

Commentaires